قارئ نهم وصاحب قلم يبشّر منذ عقود بالأصوات الصادقة

علاء الديب.. «عصير الكتب» وساعات جديرة بالبشر

ابن طبقة متوسطة، فتح عينيه على أبٍ هجر الشعر، إلا أنه لم يهجر أدب الإمام علي وقصائد المتنبي، وشقيق أكبر بمثابة قدوة ومعلم، وحين التحق بالجامعة كانت مكتبتها بيتاً وملاذاً، يقرأ فيها «بنهم وبلا نظام» من الصباح إلى المساء، وحينما بدأ مشوار الصحافة، توطّدت حكايته مع الكتب؛ إذ خصص لها زاوية بعنوان «عصير الكتب».. إنه المبدع علاء الديب، الذي يعد واحداً من أبرز الشغوفين بالكتاب، وصاحب قلم يبشر منذ عقود بالأصوات الصادقة، ويلفت النظر إلى ما يستحق المطالعة: رواية لبنانية، أو سيرة ذاتية مغربية، أو ديوان لكاتب مبتدئ من أقصى صعيد مصر. حالة متفرّدة، يشكّلها علاء الديب، الذي يرقد على سرير المرض حالياً، إذ لم تفارقة محبة الكتب، وظل يداوم على مراجعاتها وإلقاء الضوء عليها، وبقي على وفائه لها، حتى وإن تغيّرت الزوايا وأسماء المجلات والجرائد التي يكتب فيها، من «صباح الخير» حيث الانطلاقة الأولى في الستينات، إلى «الأهرام»، و«المصري اليوم» قبل أسابيع.

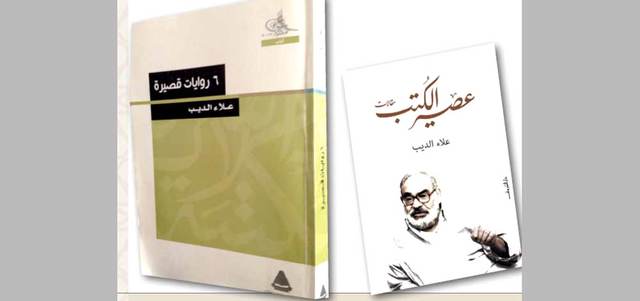

وصف علاء الديب بالحالة المتفردة هنا لا يبدو مبالغة؛ فالقلم الذي فتح الأعين على آلاف الكتب، اكتفى من الإبداع الشخصي بعدد قليل من الروايات القصيرة والقصص، تكمل الصورة، وتعكس ذوق الكاتب الذي طالع الكثير، و«عصر» ما بين آلاف الأغلفة من جهات العالم الأربع. ويقول: «تعلمت أن أحب الكلمات. تعلمت أن لا أرددها دون فهم أو إدراك. فهم الكلمات ومحبتها كان هو المفتاح السحري الذي يقودني إلى بهجة العقل ونعيم الفهم والتفكير.. كلمات كتب الفلسفة كانت تقيم قامتي الإنسانية، تجعل رأسي سامقاً يمسح السماء وتملأ صدري بالهواء الحر والنور».

يفتش علاء الديب دوماً عن الجمال والنقاء على الورق، لذا كانت الكتابة لديه صعبة، لها قدسية، تحاول أن تخط المغاير: «لو سألتني ماذا تريد من الكتابة لقلت لك: أريد أن أمسك بلون السماء الزرقاء، أن أنقل تقلب السحاب الأبيض فيها، سابحاً في الزرقة والامتداد أن أكتب ظل أوراق الشجر على الجدران يرسمها ضوء قمر. أقول: أما قرأت سورة الرحمن».

|

«المومياء» شارك المبدع علاء الديب في صياغة حوار «التحفة السينمائية» المصرية فيلم «المومياء»، مع المخرج شادي عبدالسلام، وهو التجربة الوحيدة للديب في هذا المجال. «المسافر الأبدي»

أصدر الكاتب علاء الديب عدداً من المجموعات القصصية والروايات، منها: القاهرة، صباح الجمعة، المسافر الأبدي، زهر الليمون، أطفال بلا دموع، قمر على المستنقع، عيون البنفسج، أيام وردية. وله كتاب شهير بعنوان زاويته الشهير: «عصير الكتب». وله عدد من الترجمات. حصل على جائزة الدولة التقديرية في مصر عام 2001. يفتش علاء الديب دوماً عن الجمال والنقاء على الورق، لذا كانت الكتابة لديه صعبة، لها قدسية، تحاول أن تخط المغاير: «لو سألتني ماذا تريد من الكتابة لقلت لك: أريد أن أمسك بلون السماء الزرقاء، أن أنقل تقلب السحاب الأبيض فيها، سابحاً في الزرقة والامتداد، أن أكتب ظل أوراق الشجر على الجدران يرسمها ضوء قمر». |

بعشق حقيقي، تعامل الديب مع الكتاب.. فعل قراءة وممارسة؛ هواية ومهنة، فهو في الغالب يتعاطف مع ما يتناوله من كتب، ويستحث قراءه على مطالعتها، ولا يدّعي - ذلك المثقف المبدع - أنه ناقد، بل مسلط للضوء، وفاتح نافذة صغيرة كي يتسلل منها شعاع هذا الكتاب أو ذاك، لينأى بقلمه عن التنظير، وإضفاء هالات ومصطلحات، تنفر في الغالب من القراءة والكتابة معاً.

من البيت.. البدايات

الحكاية - كما العادة غالباً ـ بدأت في البيت، فبدايات علاء الديب مع الكتب، كانت فاتحتها من المنزل «البرجوازي» الذي نشأ فيه، هناك في منطقة المعادي، التي كانت قديماً ضاحية أرستقراطية هادئة، يفصلها عن قلب العاصمة المصرية 12 كيلومتراً «كلها كانت مزارع ومشاتل ورد ونخيل حتى (منطقة) دار السلام». كما روى علاء الديب في شهادة له نشرت بمجلة الهلال في عام 2002، وضمها كتابه الذي أصدره مشروع مكتبة الأسرة في عام 2012 «6 روايات قصيرة».

أثر الأب كان كبيراً؛ إذ «كان شخصية إنسانية مميزة، له حضور هادئ مشع لا ينسى.. اسمه (حب الله) وله من اسمه عندما يكتب وينطق صحيحاً الشيء الكثير، شاعر وفنان متصوف في روحه وفي طريقة تناوله للأشياء». قرأ الابن مع والده على سجادة الصلاة القرآن، وكان الأب «يحب الأدب الصغير والأدب الكبير... والمتنبي وديوان الحماسة»، ورغم أنه هجر الشعر، إلا أنه ظل يردد القصائد على مسمع ولده.

صاحب الأثر الثاني في نفس وعقل علاء الديب كان الشقيق الأكبر «بدر»: «وما أدراك من هو بدر الديب! هو بالنسبة لي شقيق وحبيب ومعلم وقدوة وما شئت من صفات عاطفية وعقلية وأخلاقية، كانت ومازالت كما بدأت حية، وحقيقية ومركبة كأنها علاقة مع النفس». الأخ الأكبر كان بمثابة المستفتى في تلك الآونة للصبي علاء الديب، يسأله مثلاً عن تعريف ومعنى «أيديولوجية»، فيرشده إلى «كتابين أو ثلاثة في مكتبته.. استوعبت الدرس: أن أبحث أنا عن تعريفي الخاص، أن أفكر مستقلاً لكي أفهم. من بدر الديب تعلمت الكثير، وحفظت معه (نشيد الإنشاد).. وقرأت معه بعض أشعار إليوت، وجلست إلى جواره وهو يكتب مقدمته المهمة لديوان الناس في بلادي لصلاح عبدالصبور. كان عضواً في جماعة للكتاب والفنانين يجتمعون في بيتنا، وهناك رأيتهم جميعاً وأنا طفل: توفيق حنا، محمود (أمين) العالم، يوسف الشاروني، مصطفى سويف.. وضعني بدر على الطريق، وعلمني متعة الكتابة، ومحبة الفلسفة».

«وقفة على المنحدر»

في مدارس المعادي «الراقية» اتسعت دائرة علاء الديب (مواليد فبراير 1939)، فتح لها عالمها باباً للاهتمام بالبلاغة والشعر، ليصير «الخطيب الأول» في المناسبات، يلقي الشعر، ويشارك في بطولة الكثير من الأعمال، ليقوم «بالدور الرئيسي بالفصحى والعامية». أما عن مرحلة الجامعة بكلية الحقوق التي شهدت «تغييراً تاريخياً» في منتصف الخمسينات، فيقول: «لم أكن أواظب على حضور المحاضرات إلا عندما يكون المحاضر واحداً من هؤلاء الكبار، الذين يملكون القدرةعلى تحويل مواد القانون.. إلى قضايا عامة، ترتبط بحياة المجتمع». واجتذبت الشاب قاعة المطالعة لا قاعة المحاضرات، كما يروي في «وقفة على المنحدر»: «في قاعات المطالعة بمكتبة الجامعة، تعلمت أغلب ما أعلم، تلك المناضد الخشبية القديمة، بنية اللون، يسقط عليها الضوء من نوافذ زجاجية طويلة، أرى منها ساعة الجامعة، وقطعاً من السماء الصافية، كانت بيتاً لي وملاذاً. كان الدخول إلى المبنى الضخم حيث الضوء خاص فريد، والصمت ما أزال أسمعه في أذني، كان الدخول إلى هناك يعني أنني سوف أعيش ساعات جديرة بالبشر.. قرأت تشيكوف ودستيوفسكي وتولستوي.. غامرت مع كتب الفلسفة والكتب الماركسية، وحاولت مع شكسبير والمسرح اليوناني، قرأت بنهم وبلا نظام.. كنت أقرأ حتى تأتي الساعة الخامسة. بعدها أنتقل إلى بوفيه كلية الآداب هناك كنت أجد جماعات متناثرة من محترفي الحديث والنقاش في الفن والأدب والسياسة، هناك ترددت أمامي كلمات مثل أزمة الإنسان المعاصر، والاغتراب، والتمرد، لم أكن أتقن الحديث فقد كنت أنشغل أكثر بمراقبة حركات الأيدي، تعبيرات الوجوه، فكثيراً من الكلمات كانت في أغلب الأحيان أقنعة لحالات إنسانية».

علامة مسجلة

في عام 1960، تخرج الديب في كلية الحقوق، ولكنه لم يعمل بالقضاء (ضاع منه الحلم على نصف درجة)، ربما ليصير مدافعاً عن كتابات في الظل، بعدما التحق بعالم الصحافة ومؤسسة «روزاليوسف» العريقة، ليطل بزاوية بعنوان «جديد»، وبعدها «عصير الكتب» التي صارت بمثابة علامة مسجلة لعلاء الديب، حتى وإن اقتبست الاسم برامج تلفزيونية، ومواقع بالجملة على شبكة الإنترنت. يقول الديب: «وجدت مكاناً منعزلاً أكتب فيه تحت عنوان (عصير الكتب) أقترح كتباً للقراءة وأعلق عليها بكلمة أو كلمتين. ومع ذلك فقد طردتني الحكومة من العمل في بلاط صاحبة الجلالة مرتين بلا اتهام ولا إدانة ولا حقوق ولا تعويض».

محطة كئيبة كانت «67» بالنسبة لعلاء الديب، ككثير من المثقفين العرب، وعبّر عن تلك الحالة في الكتاب الذي يعرض جانباً من سيرته «وقفة قبل المنحدر»، إلا أن ما حرضه على الكتابة بعد الأزمة بسنوات «رواية صغيرة صدرت منذ أعوام في كوبا هي ذكريات التخلف للكاتب ادموند ديزنوس». فالمبدع المصري، ظل دوماً مرتبطاً بالكتاب، يفتش عنه ويستخلص «العصير» كي يقدمه في «استراحة» صحافية سريعة، بمجلة أو صحيفة، مرة في «صباح الخير» وأخرى في «القاهرة» وثالثة في «الأهرام» ورابعة في «المصري اليوم».

بتجرّد وابتعاد عن الأضواء، اعتكف علاء الديب قارئاً أولاً وثانياً وثالثاً، وبعد ذلك مسلطاً الضوء على ما يطالع، صادق كتب الجميع، الكبار والصغار، الرواد والمواهب، يبحث عن «المشائين الجدد» بسكة الكتابة غالباً، لكي يلفت الأنظار إليهم، ويفرح حينما يجد صوتاً نقياً، وقلماً مخلصاً، معتبراً أن «الأحداث كثيرة في كتب التاريخ، والتفاصيل الفنية الموحية موجودة في روايات وقصص الكتاب ولوحات الفنانين. المهم هو الصوت.

ذلك الصوت الذي يقدم نقداً بصيراً مخلصاً يستهدف تطوير ضمير الناس. الصوت هو المهم، هو الموقف. من بين آلاف الأصوات تستطيع الأذن البسيطة تبين الصوت الصادق.. من الصوت الزائف».

![]() تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news